2021年05月03日

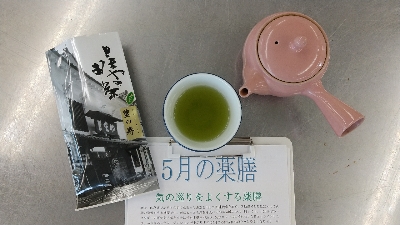

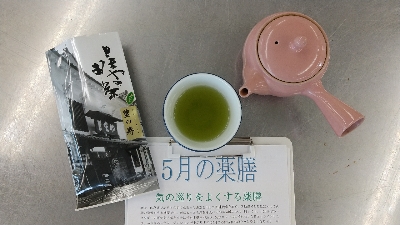

5月の薬膳 養生 薬膳茶

中医学での身体のみかた

1、全体をみる

2、つながりをみる

3、バランスをみる

この3つを大前提にしながら、一年間食養生 薬膳を学んでいきます。

5月からスタートする教室が多いので、その基本を学習し、養生に役立てます。

【立夏の養生】

春分と夏至の中間地点にあるのが「立夏」

春は、休息期の冬の間にたまった毒素を出すことから「新陳代謝」を高めていきます。

夏は活動的になりますがそのコントロールをうまく調節していきましょう。

そこは「肝」の働きを学びます。

新茶を飲みましょう

日に日に上がる陽気に、コロナ不安も上がります。

気が上がるということは、ソワソワしたりイライラしたり、鬱々したり「上」の方に症状が出やすくなります

「清熱」作用のある緑茶は急に上る陽気を、し下げながら、香りも高く、不安な気を動かし調節にはもってこいの薬膳茶です

新茶は、いつもよりグレードあげて美味しいものを丁寧に飲みたい。

✨ とまやの新茶『豊の寿』✨

明治神宮献上茶としても秋篠宮様や高円宮様などの皇族が来られたときに出されるお茶としても使われた茶です✨

薬膳は難しい知識でもなく、手に入らない材料でもなく、毎日の食に取り入れてこそ養生となります。

そんな、実践できる薬膳をお伝えしていきます☺️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#国際中医師 #国際中医薬膳管理師 #薬膳

#お茶のとまや #豊の寿

その他の小倉の薬膳教室はこちら

https://ogura-yj.com/ogura_yakuzen2/

#食育 #食養生

1、全体をみる

2、つながりをみる

3、バランスをみる

この3つを大前提にしながら、一年間食養生 薬膳を学んでいきます。

5月からスタートする教室が多いので、その基本を学習し、養生に役立てます。

【立夏の養生】

春分と夏至の中間地点にあるのが「立夏」

春は、休息期の冬の間にたまった毒素を出すことから「新陳代謝」を高めていきます。

夏は活動的になりますがそのコントロールをうまく調節していきましょう。

そこは「肝」の働きを学びます。

新茶を飲みましょう

日に日に上がる陽気に、コロナ不安も上がります。

気が上がるということは、ソワソワしたりイライラしたり、鬱々したり「上」の方に症状が出やすくなります

「清熱」作用のある緑茶は急に上る陽気を、し下げながら、香りも高く、不安な気を動かし調節にはもってこいの薬膳茶です

新茶は、いつもよりグレードあげて美味しいものを丁寧に飲みたい。

✨ とまやの新茶『豊の寿』✨

明治神宮献上茶としても秋篠宮様や高円宮様などの皇族が来られたときに出されるお茶としても使われた茶です✨

薬膳は難しい知識でもなく、手に入らない材料でもなく、毎日の食に取り入れてこそ養生となります。

そんな、実践できる薬膳をお伝えしていきます☺️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#国際中医師 #国際中医薬膳管理師 #薬膳

#お茶のとまや #豊の寿

その他の小倉の薬膳教室はこちら

https://ogura-yj.com/ogura_yakuzen2/

#食育 #食養生

2020年11月02日

立冬の薬膳~杵築薬膳教室

11月の薬膳~冬の寒さに備える

~立冬~

(写真は杵築教室の様子。補気の食材きのこ)

冬の始まりです。

冬は「終」の意味があり、万物が収蔵される時期。動物も身を隠し冬眠準備をして過ごします。

中国では立冬に肉料理のご馳走をします。北では羊肉、姜母鶏(生姜と鶏の料理)が並びます。体を温める肉です。

四物鶏(四物湯と鶏の煮込み)などを食べ、体力をつけ風邪に対する免疫力をつけます。

❰四物湯シモツトウ❱は、血を増やし、乾燥した皮膚をうるおす効果があり治療にも用いられる方剤です。また、冷え症の改善にも用いられ、特に貧血気味で手足が冷えるという人に適しています。

❰四物湯❱の中薬→地黄(ジオウ)、 芍薬(シャクヤク)、 川芎(センキュウ)、 当帰(トウキ)

冬の準備に、血を補うようなお料理を取り入れるということですね。

薬膳に置き換えると、レバー、赤身肉、鰹や鯖、牡蠣、ひじき、黒木クラゲ、人参など、赤い、黒い食材を意識しながら、体を温める食材を組み合わせたいですね

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#四物湯 #薬膳 #養生 #立冬

~立冬~

(写真は杵築教室の様子。補気の食材きのこ)

冬の始まりです。

冬は「終」の意味があり、万物が収蔵される時期。動物も身を隠し冬眠準備をして過ごします。

中国では立冬に肉料理のご馳走をします。北では羊肉、姜母鶏(生姜と鶏の料理)が並びます。体を温める肉です。

四物鶏(四物湯と鶏の煮込み)などを食べ、体力をつけ風邪に対する免疫力をつけます。

❰四物湯シモツトウ❱は、血を増やし、乾燥した皮膚をうるおす効果があり治療にも用いられる方剤です。また、冷え症の改善にも用いられ、特に貧血気味で手足が冷えるという人に適しています。

❰四物湯❱の中薬→地黄(ジオウ)、 芍薬(シャクヤク)、 川芎(センキュウ)、 当帰(トウキ)

冬の準備に、血を補うようなお料理を取り入れるということですね。

薬膳に置き換えると、レバー、赤身肉、鰹や鯖、牡蠣、ひじき、黒木クラゲ、人参など、赤い、黒い食材を意識しながら、体を温める食材を組み合わせたいですね

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#四物湯 #薬膳 #養生 #立冬

2020年08月26日

今年度の定期薬膳教室を9月より開講します

【2020年度 定期薬膳教室についてお知らせ】

(すでにお申込みをいただいている生徒様向けの連絡です。現在募集はしておりません)

開講を延期しておりました定期薬膳教室は9月より開催します。(一部休講の会場もあります)

会場によって人数制限があります。おそれいりますが教室生徒さまは出欠の連絡をくださいますようお願い致します

また、人数制限がございます。しばらく振替は受付しません。ご了承下さい。

【9月より開講する会場】

・豊前教室

・豊前おやつと薬膳茶教室

・別府教室

・大分教室(9月は単発講座として)

・子どもやくぜん教室

【休講中の会場】

・杵築教室

・国見みんなんかん教室

【主催者さまの検討中の教室】

・日出町マタニティー薬膳

・日出町ママと子ども薬膳

・農業文化公園 薬膳教室(9月は延期)

・大分ガス(本年度は中止)

※ 中医学入門、中医学診断学講座は開講しております。

出欠の連絡、問い合わせは、小倉倫子まで

お願い:薬膳の学びはご自身やご家族の健康維持、養生のためのものです。少しでも参加することへの不安のある方は遠慮なく欠席くださいますようお願いいたします。不安をもったままの参加はご自身の心を傷つけ養生に反するものとなります。

2020,8,26 薬膳おおいた おぐらのりこ

(すでにお申込みをいただいている生徒様向けの連絡です。現在募集はしておりません)

開講を延期しておりました定期薬膳教室は9月より開催します。(一部休講の会場もあります)

会場によって人数制限があります。おそれいりますが教室生徒さまは出欠の連絡をくださいますようお願い致します

また、人数制限がございます。しばらく振替は受付しません。ご了承下さい。

【9月より開講する会場】

・豊前教室

・豊前おやつと薬膳茶教室

・別府教室

・大分教室(9月は単発講座として)

・子どもやくぜん教室

【休講中の会場】

・杵築教室

・国見みんなんかん教室

【主催者さまの検討中の教室】

・日出町マタニティー薬膳

・日出町ママと子ども薬膳

・農業文化公園 薬膳教室(9月は延期)

・大分ガス(本年度は中止)

※ 中医学入門、中医学診断学講座は開講しております。

出欠の連絡、問い合わせは、小倉倫子まで

お願い:薬膳の学びはご自身やご家族の健康維持、養生のためのものです。少しでも参加することへの不安のある方は遠慮なく欠席くださいますようお願いいたします。不安をもったままの参加はご自身の心を傷つけ養生に反するものとなります。

2020,8,26 薬膳おおいた おぐらのりこ

Posted by N at

21:10

│Comments(0)

│杵築教室│別府教室│子どもやくぜん教室│国東教室│大分ガス クッキングスクール│豊前教室│中医学講座│大分教室│豊前 薬膳茶と薬膳スイーツ

2020年02月03日

【2月 杵築薬膳教室とツボ気功養生教室でした】

【2月 杵築薬膳教室とツボ気功養生教室でした】

今月はご褒美講座。烏骨鶏です。食養生において必ず出てくる烏骨鶏。食べてみよう‼️それも勉強です。しかも、おとしたての生の烏骨鶏✨杵築は小倉一彦先生の講義です。

中医学では立春から春の養生を始めます。

春は陽の気が生じ、万物が生まれます。心が大きく楽観的で前向きでストレスへの抵抗力もつきます。

「陰陽五行」の「木行」の学びから「肝」の働きが理解を深めます。

同時に人体の新陳代謝が活発になりますが、うまく調整していれば健康的にすごせます。

「気、血、津液」の巡りを意識します。

一年間積み重ねてきた季節の養生が花開く春私たちは自然界の一部なんだ‼️と体から教わります

午後からは一彦先生の、ツボ気功養生教室。腰痛のツボでした。腎の学びを深め心とのかかわりを、ツボや経絡を知り、効率よくおうちでかんたんセルフケア✨毎月。第一月曜日13:30~14:30 500円でどなた様でも参加できますよ❤️

食べて元気に‼️ ツボを知って元気に‼️

ポカポカ、命がみなぎってくるようです

教室の岳本さんが市報に掲載されました本人欠席だったけど回覧しました。文章は七恵さん❤️薬膳にご縁あるお二人のご活躍嬉しい

#薬膳おおいた #小倉倫子

#国際中医師 #国際中医薬膳

今月はご褒美講座。烏骨鶏です。食養生において必ず出てくる烏骨鶏。食べてみよう‼️それも勉強です。しかも、おとしたての生の烏骨鶏✨杵築は小倉一彦先生の講義です。

中医学では立春から春の養生を始めます。

春は陽の気が生じ、万物が生まれます。心が大きく楽観的で前向きでストレスへの抵抗力もつきます。

「陰陽五行」の「木行」の学びから「肝」の働きが理解を深めます。

同時に人体の新陳代謝が活発になりますが、うまく調整していれば健康的にすごせます。

「気、血、津液」の巡りを意識します。

一年間積み重ねてきた季節の養生が花開く春私たちは自然界の一部なんだ‼️と体から教わります

午後からは一彦先生の、ツボ気功養生教室。腰痛のツボでした。腎の学びを深め心とのかかわりを、ツボや経絡を知り、効率よくおうちでかんたんセルフケア✨毎月。第一月曜日13:30~14:30 500円でどなた様でも参加できますよ❤️

食べて元気に‼️ ツボを知って元気に‼️

ポカポカ、命がみなぎってくるようです

教室の岳本さんが市報に掲載されました本人欠席だったけど回覧しました。文章は七恵さん❤️薬膳にご縁あるお二人のご活躍嬉しい

#薬膳おおいた #小倉倫子

#国際中医師 #国際中医薬膳

2020年01月06日

1月杵築薬膳教室~三九の養生

【2020年の薬膳は杵築教室から『三九の養生』】

今日は小寒です。

毎月、二十四節気についてもしっかりと学びます。その節気を知ることは的確な養生になります。

以下、今日の講義より『三九について』

《小寒の養生》

二十四節気の中で一番寒い時期といわれています。

「☃️寒さは三九にあり❄️」

三九は、真冬のもっとも寒い時。

①冬至から数えて最初の9日間を『一九』といい、

②次の9日間を『二九』、

③その次の9日間を『三九』といい、

(この27日間をまとめて、『三九』ということもある)という言い方があって「三九」の9日間は正に小寒の節気に重なっています。

昔から「三九厳冬の侯に補えば、来年は病痛なし」という言い廻しがあります。

春、夏、秋と体力を消耗していって、臓腑の陰陽の気血が衰え始めます。この時期にほどよい栄養補給をすれば、気血津液を補い厳寒の侵入を抑えて明くる年の病気を予防し、半分の労力で倍の養生効果をあげることができるのです。

よく使われる中薬は、朝鮮人参、黄耆、乾姜、桂皮、花椒、大茴香(八角)、小茴香(ういきょう・フェンネル)、大棗、枸杞、冬虫夏草、何首烏、党参、当帰など。

食で考えると、動物性のものは鹿肉、鶏肉、羊肉、豚肉、エビ、スッポンなどです。ほかにもクルミ、松の実、黒ゴマ、黒豆、桑の実、山芋、生姜、蓮の実、ユリの根、クリなどがあります。

杵築教室は一彦先生講師です

一年を通しての学びの積み重ねが体と心を整えます今年もよろしくお願いいたします

#薬膳おおいた #小倉倫子

#小倉の薬膳 #食養生 #薬膳 #三九

今日は小寒です。

毎月、二十四節気についてもしっかりと学びます。その節気を知ることは的確な養生になります。

以下、今日の講義より『三九について』

《小寒の養生》

二十四節気の中で一番寒い時期といわれています。

「☃️寒さは三九にあり❄️」

三九は、真冬のもっとも寒い時。

①冬至から数えて最初の9日間を『一九』といい、

②次の9日間を『二九』、

③その次の9日間を『三九』といい、

(この27日間をまとめて、『三九』ということもある)という言い方があって「三九」の9日間は正に小寒の節気に重なっています。

昔から「三九厳冬の侯に補えば、来年は病痛なし」という言い廻しがあります。

春、夏、秋と体力を消耗していって、臓腑の陰陽の気血が衰え始めます。この時期にほどよい栄養補給をすれば、気血津液を補い厳寒の侵入を抑えて明くる年の病気を予防し、半分の労力で倍の養生効果をあげることができるのです。

よく使われる中薬は、朝鮮人参、黄耆、乾姜、桂皮、花椒、大茴香(八角)、小茴香(ういきょう・フェンネル)、大棗、枸杞、冬虫夏草、何首烏、党参、当帰など。

食で考えると、動物性のものは鹿肉、鶏肉、羊肉、豚肉、エビ、スッポンなどです。ほかにもクルミ、松の実、黒ゴマ、黒豆、桑の実、山芋、生姜、蓮の実、ユリの根、クリなどがあります。

杵築教室は一彦先生講師です

一年を通しての学びの積み重ねが体と心を整えます今年もよろしくお願いいたします

#薬膳おおいた #小倉倫子

#小倉の薬膳 #食養生 #薬膳 #三九

2019年12月02日

【12月 杵築薬膳教室でした】

【12月 杵築薬膳教室でした】

12月は杵築からスタート✨

からだをあたためる薬膳

腎を補う薬膳

このテーマは、季節だけのものではなく、元気であること、免疫力をアップさせること、寿命を伸ばしアンチエイジングにも役立つ内容となります。

食事中からポカポカしてくるのが体感できます。

杵築教室は小倉一彦先生の講義です。

午後からは健康ツボ気功教室もあり、効率のよい養生を目指します‼️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

12月は杵築からスタート✨

からだをあたためる薬膳

腎を補う薬膳

このテーマは、季節だけのものではなく、元気であること、免疫力をアップさせること、寿命を伸ばしアンチエイジングにも役立つ内容となります。

食事中からポカポカしてくるのが体感できます。

杵築教室は小倉一彦先生の講義です。

午後からは健康ツボ気功教室もあり、効率のよい養生を目指します‼️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

2019年11月18日

【11月 杵築薬膳教室でした】

【11月 杵築薬膳教室でした】

杵築教室は小倉一彦先生による講義。

秋にトラブルの多い美容について、中医学的にみての講義もありました。

薬膳でより美しくなりますね✨❤️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#11月の薬膳

杵築教室は小倉一彦先生による講義。

秋にトラブルの多い美容について、中医学的にみての講義もありました。

薬膳でより美しくなりますね✨❤️

#薬膳おおいた #おぐらのりこ

#11月の薬膳

2019年10月07日

【10月 杵築公民館薬膳教室でした】

本日のメイン講師は梨とみかんの生産者でもあります。✨杵築市 豊予農場の石児賢二さんです✨

秋の薬膳では、梨をよく使います。

それは、秋の乾燥からくる不調対策として、体を潤す食材の代表の一つに梨であるからです。

口渇、痰の多い咳、声かれ、肌荒れ、喉の痛みなど。

肺は潤いを好み乾燥をきらう臓器。生でも美味しい梨は、火を通すことでさらに臓腑までもをしっかり潤します。生津が養陰となります。

石児さんからは梨の生育の様子を。春には桜によく似た白い花をつけ、梨園では梨の花見を楽しむのだとか

太陽による光合成で梨は育ち、瑞々しさはホタルの舞う美しい水を夏の間は3日に一度たっぷりと畑に活水するそう。豊予農場の梨は大きくもとても瑞々しいのはその手間のおかげ。大きさと甘味と瑞々しさのバランスのとれた美味しい梨の秘密を知ることができました

陽の気と、陰の水と、人の血(精神)によって、豊予農場の梨は今年も実り、私達の肺を潤し、夏に失った津液を補い、免疫力(気)をアップさせ、丈夫な体と心を作ってくれる。それがこんなに身近にあり私達の口に入る(心土不二)。

そんな気付きををいただいた、石児さんのお話でしたそんなことよりなにより、美味しい‼️

今、一番忙しいであろう時期に、杵築教室のみなさんの学び為に時間をいただき、ありがとうございました。

今月の薬膳教室でもひきつづき、そんな想いのこもった素晴らしい梨を使って、秋の養生をお伝えします

梨

【涼/甘微酸 肺脾胃 】

生津、潤肺、清熱、化痰、止咳、潤膚、解酒

⚠️教室連絡⚠️

大分教室の10月は、通常どおり「稙田公民館」で開催します。日にちは10/21月に変更しています。

#薬膳おおいた #小倉倫子

#国際中医師 #国際中医薬膳管理師

#薬膳 #薬膳教室

#秋の薬膳 #10月の薬膳 #梨 #豊予農場

2019年09月02日

【9月 杵築薬膳教室でした】

今日は会場を大内公民館に変更しての開催。不馴れな会場でご不便おかけしました

杵築教室は小倉一彦先生が講座をします。

今日はいつになく欠席者が多く出ました。理由は、子供さんの体調不良、お孫さんが風邪をひいては見なくちゃいけなくなったなどの子供さんのお世話でおやすみなさる方が何人も。

虎にやられましたね。

「秋老虎」と言い、この季節、急に暑さが戻ることで、つい冷たいものの過食や薄着してしまい、朝晩の冷え込みとあわさり体調を崩ことが。

『虎=西=秋』のつながりがあり、年老いて力なくヨボヨボだろうとて、虎は虎。見くびるなかれ‼️

まさに、8月の終わりで雨が降り涼しくなったかと思ったら蒸し暑さのもどってきた。特に子供はより冷たいものを好みますから体調不良となるわけです。

そして、咳をともなうまさに秋の風邪症状が現れる。

夏風邪の方剤として「白虎湯びゃっことう」を飲んだことがある方もいらっしゃるでしょう。

熱をさまし、暑さを取り除く目的で使います。

五行でも秋は白いものを食べましょうと言うでしょ?

虎は西の方位を守ります。

まさに、「夏の暑い中、西の涼しい風をふかして冷ましてくれる」目的です。

薬膳で言えばスイカのような目的。

西に虎の置物おきましょうかね(笑)

今月はなんといっても梨と白きくらげです今日もたくさんの梨がおいしく肺を潤してくれました❤️

杵築市の豊予農場の豊水です☺️

#薬膳おおいた #小倉倫子

#国際中医師 #国際中医薬膳管理師 #薬膳教室

#白虎湯 #秋の薬膳

杵築教室は小倉一彦先生が講座をします。

今日はいつになく欠席者が多く出ました。理由は、子供さんの体調不良、お孫さんが風邪をひいては見なくちゃいけなくなったなどの子供さんのお世話でおやすみなさる方が何人も。

虎にやられましたね。

「秋老虎」と言い、この季節、急に暑さが戻ることで、つい冷たいものの過食や薄着してしまい、朝晩の冷え込みとあわさり体調を崩ことが。

『虎=西=秋』のつながりがあり、年老いて力なくヨボヨボだろうとて、虎は虎。見くびるなかれ‼️

まさに、8月の終わりで雨が降り涼しくなったかと思ったら蒸し暑さのもどってきた。特に子供はより冷たいものを好みますから体調不良となるわけです。

そして、咳をともなうまさに秋の風邪症状が現れる。

夏風邪の方剤として「白虎湯びゃっことう」を飲んだことがある方もいらっしゃるでしょう。

熱をさまし、暑さを取り除く目的で使います。

五行でも秋は白いものを食べましょうと言うでしょ?

虎は西の方位を守ります。

まさに、「夏の暑い中、西の涼しい風をふかして冷ましてくれる」目的です。

薬膳で言えばスイカのような目的。

西に虎の置物おきましょうかね(笑)

今月はなんといっても梨と白きくらげです今日もたくさんの梨がおいしく肺を潤してくれました❤️

杵築市の豊予農場の豊水です☺️

#薬膳おおいた #小倉倫子

#国際中医師 #国際中医薬膳管理師 #薬膳教室

#白虎湯 #秋の薬膳

2019年08月06日

【8月 杵築公民館薬膳教室でした】

杵築は小倉一彦先生の講義です

⚠️9月の杵築薬膳教室は会場変更です。大内地区公民館にて開催します。

⚠️11月の杵築薬膳教室は11/4祭日→11/18月曜に変更しています。

教室生の皆様はお間違いのないようによろしくお願いいたします。

#薬膳おおいた #小倉倫子 #杵築薬膳教室